・レザースマホケースってどうやって作るの?

・カード入れ付きレザースマホケースがほしい

・欲しい色のレザースマホケースが売ってない

どうも、TKです。

今回は個人的な理由で(笑)iPhone12のケースを準備する必要があったので作り方を紹介します。

iPhone12に限らず、その他のモデルでも簡単に作れちゃいますのでご安心を。

それではいってみよー。

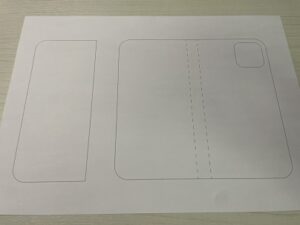

まずは↓の写真を見てください。

めちゃくちゃシンプルなのわかります?

これだけでホントにケースになるの?

いや実はこれだけではケースにはならないんです。

(まあ、強引に取り付ける方法もありますけど、オススメしません(笑))

どうするかというと、100均のケースを使います!

えー、ズルい!

という声が聞こえてきますが、聞こえないことにします(笑)

完全に一から自作もできるのですが、初心者向けではないので簡単にできる方法でいきますね♪

最近は100均で各種スマホケースが買えてしまう便利な世の中になりました。

でもそのまま使っているとやっぱりカッコよくない。

ここを見にきてくれているみなさんはもちろんレザーでカッコよくしたいですよね?

100均ケースもレザーで包んであげれば、あら不思議、レザースマホケースに早変わりです。

100均ケースにはソフトタイプとハードタイプがあるみたいです。

私が買いに行った100均にはたまたまソフトタイプしか売ってなかったので仕方なくそれにしました。

ホントはハードタイプで作りたかったんですけどねー。

型紙ですが、買ってきたケースの寸法を測ってサイズを決めます。

私が買ってきたケースは、

横 75mm

縦 150mm

厚さ 10mm

のサイズでした。

今回は左側から本のようにパタッと閉じるタイプにしてみようと思います。

理由は右手でスマホを持って操作するのでケースの折り返し部分が右側にあると両手を使わないと開けないし、片手で持って、くるっと回して開いたとして、右手の親指の上にケースが乗るので操作できないからです。

ということは左利きの人で左開きのケースが売ってないのよねー、って人は必見です。

今回の私の型紙とは反対に折り返し部分を作ればいいんです!

ではでは、次の工程。

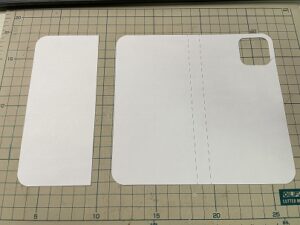

次はさっき作った型紙を切り出します。

ハサミが得意な人はハサミで。

カッターが得意な人はカッターで。

私は昔カッティングシートにハマっている時期があって、デザインナイフを持っているのでそれで切りました。

個人差はあると思いますが、カッターナイフより力を入れやすいし、切れ味も良いので気に入ってます。

あと、細かい曲線も切りやすいです。

たぶんカッターナイフより鉛筆に近い感じで持つことができるからだと思います。

切り出したところ。

今回だとカメラ部分の開口部が少し気をつけて切り出すポイントですね。

型紙を切り出せたら次は、いよいよ革に転写していきます。

転写とは、型紙の形を革に描き写して革を切り出す目印を作ることです。

転写の時に使用するペンはいくつかあって、どれを選んでもいいんですけど、革の種類によって描きやすい、描きにくいがありますので、2~3種類持っとくと便利です。

◇ 銀ペン

◇ 消せるボールペン

Pilot ボールペン フリクションノック 0.5mm ブラック LFBK-23EF-B

◇ チャコペン

Sewline ソーライン 自然に 消える ペン 0.8mm パープル FAB50027

使ってて結構悪くないな、と思ってるのは消せるボールペンです。

革の床面(裏側の毛羽立っている方)に描きやすいので使ってます。

レザークラフト用としては昔は銀ペン一択だったみたいですね。

今は色んなペンがありますので、使えるなら何だっていいです。

特に床面に描く場合は、完成したら見えなくなることが多いので気にしなくてよくなります。

銀面(革の表側)に描く場合は、後で消えて欲しいので消せるボールペンかチャコペンなどが良さそうです。

後で紹介しますが、へり落としを使う場合は描いた線が削り取られることになるので、もはや普通のボールペンでもいいです(笑)

まあでも、念のため消せるやつで描いといた方が万が一のためにも良いと思いますので、お好きな消せるペンを持っておくといいですね。

あ、ちなみに黒い革を使うときはボールペンでは見えないので、銀ペンか白いチャコペンが良いと思います。

前に一度、銀色のボールペンを買って試したことがあるんですが、ほとんど見えませんでした(涙)

やっぱり専用として作られているには意味があるんだなあと実感しましたね。

なので銀ペンもしくは白いチャコペンがまさしく黒色や濃い色の生地に線を描く専用のペンなのでオススメします。

◇ 白いチャコペン

今回はヌメ革でナチュラル色なので、

消せるボールペンで描いてます。

型紙の通りに転写できました。

今回の構造では描いた線の半分はスマホの裏にくっつくので見えなくなります。

ただし折り返し部分の一部分だけ線が見える箇所があるので、そこは最終的に消しておいた方がいいですね。

こういう時に消せるボールペンであればいつでも好きなタイミングで消すことができますのでやっぱ便利ですよね。

レザークラフトのために開発されたんかな?(笑)

さて、次はいよいよ革に手を加えていきますよー。

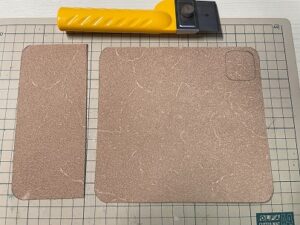

それでは先ほど描いた線に沿って革を切り出していきましょう。

革を切る時の道具ですが、革の厚みや種類によって相性の良し悪しがありますので、使い分けることをオススメします。

今回は、1mm厚のヌメ革を使用していますので革包丁が相性良いです。

先ほど私が型紙を切り出す時に使用していたようなカッターマットを準備しておいてください。

さて、革包丁とは言ったものの革包丁は手入れが大変なので初心者向けではないです。

そこで便利なやつがOLFAさんから出ています。

(別にOLFAの回し者ではないですが、個人的に好きなんです(笑))

◇ 別たち

OLFA 別たち 43mm巾 ■ 替刃式 たちナイフ 革包丁 工具 レザークラフト 道具 初心者 56B ■

私も愛用してます。

では別たちでカットしてみましょう。

一応、動画撮ってみましたが、撮影に不慣れで作業性が悪かったので手こずってます。

暖かく見守ってください(笑)

まずは一番角の部分を切ってみました。

別たちで細かく曲線を切るには慣れが必要なので、周りに切ってはいけない部分がないならばこの切り方が楽に曲線を切り出せます。

お試しあれ。

直線部分もスライドして切っても良いですが、押し切るのが意外と簡単で且つブレにくいのでオススメです。

ひとまず角の曲線と直線がカットできました。

さて、今回の制作では一番気を使うところがカメラの窓の切り出しですね。

スペースが狭いので別たちを使うと切り過ぎてしまう恐れがあります。

慣れてくれば別たちで細かく切れますが、ここは初心者の方のためのブログなので一番失敗しないやり方でいきます。

再登場しますが、デザインナイフですね。

ご覧の通り、切り出し部分に対して十分に細くて、小さいですよね。

これを型紙を切るときと同様にゆっくり進めていけばちゃんと切れます。

もちろん、型紙の時より力は必要になりますけどね。

はい、切り出せました。

ひとまずここまでお疲れ様でした。

次はコバ処理です。

コバって何?

コバと言うのは革の端の部分のことです。

革を切り出したままだと端の部分が尖っていたり、ザラザラしていたり、見た目にも手触りもよろしくないです。

そんなときに登場するのがこの道具たちです。

◇ ヘリ落とし

◇ トコフィニッシュ

◇ ヘリ磨き

レザークラフト工具 コバ磨き 工具 3種類セット コーンスリッカー

これらの道具を駆使してコバや床面を処理していきます。

それではまずはコバ処理からいきましょう。

最初にヘリ落としで角を取ります。

こんな感じで角を落としていきます。

丸い角もこんな感じで優しく落としてあげてください。

次にトコフィニッシュとヘリ磨きで綺麗に磨いていきます。

コバ磨きが終わったら次は床面を磨きます。

動画の中でも解説していますが、床面を磨くときは思い切ってトコフィニッシュを多めに塗りましょう。

多めに塗っておかないと磨き始める前に乾いてしまいます。

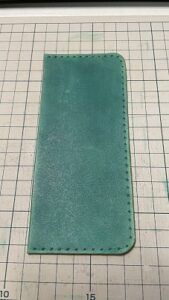

さて、ここでは少しだけ本筋から離れて、革に色をつけたい人のために染色の手順を紹介します。

染色しない人は、次の項目まで飛ばしてもらってOKです。

染色するためにもちろん染料が必要になるんですが、レザークラフトの老舗であるクラフト社からクラフト染料というものが販売されています。

◇ クラフト染料

クラフト染料|100ml 全24色/皮革用塩基性染料 クラフト社 革の染料 レザークラフト

水で薄めて調整して使います。

今回、緑に塗りたかったのですが、手元に緑の染料がなかったので青と黄を混ぜて緑を作っています。

左端に写ってるのが染料です。

塗りたての状態。

塗りたてはまだ乾いていないので色が濃く見えますが、乾くともっと薄くなります。

今回の割合は1:1で調合しています。

こんな感じで革に色を付けていきます。

一回では色が薄いので最低でも2回は重ね塗りした方が良いです。

重ね塗りした後の仕上がりイメージ。

これくらいにしておきます。

ようやくですね。

お待たせしました。

いよいよ縫う工程に入っていきましょう。

今回の革は厚みが1mmなので、革の中でも標準的な厚みです。

私の中では薄い部類に入ります。

(普段から2mm厚の革をよく使うので薄く感じます。)

穴を開ける時に使用するのが「菱目打ち」という道具です。

◇ 菱目打ち

もしくは「菱ギリ」で代用する場合もあります。

基本はお好みなのですが、どうしても菱ギリを使わないと困る場面がそのうちやってくると思いますので、菱ギリは持っておいた方が良いです。

◇ 菱ギリ

特に細かい作業に向いています。

菱目打ちで空ききらなかった穴を貫通させる時にも使えるので何かと便利です。

それでは縫い合わせる位置を決めていきます。

作る作品で位置も変わるのですが、今回は革の端面から3mmほどの位置で縫い合わせようと思います。

革の端面から3mmの位置に線を引きます。

線を引くやり方もいくつか方法がありますのでお好みの方法でやってみてください。

既にお手元にお持ちであろう丸ギリを使ったやり方を紹介します。

他にもいくつか方法があって

・ステッチングルーバー

・ディバイダー

というレザークラフトの専用道具を使う方法です。

と言うことで縫い合わせるための位置が決まりました。

次は縫い穴をあけていきます。

菱目打ちを使用してまずは位置を確認しながら仮の印を付けていきます。

印を付けたら次は穴をあけます。

菱目打ちは木槌で叩いて穴をあけるのでそこそこ打音が出ます。

マンションでやるには下に何かクッション的なものを敷いてやらないと近所迷惑になりかねません。

叩く音量と振動を確認して対策してください。

菱目打ちにも静音のためのアイテムがあります。

◇ 菱目パンチ

レザーパンチ 炭素鋼製 プロ菱目パンチ 革パンチ レザー 革製品(4mm-4歯)

これを使うと音がないので静かに作業できます。

使い方にコツがいるので何度か試して感覚を掴むようにしてください。

この様な静音アイテムもあるのですが、実は今ある道具だけで静かに穴あけを行うことができるんです。

やり方は↓の動画の通りです。

使う道具は、菱目打ちと菱ギリです。

これなら大きな音も振動も出ないですよね♪

音を立てると色々よろしくない方は是非ご参考にして頂ければと思います。

今回はスマホケースなので基本は革1枚でもできるのですが、シンプル過ぎても少し寂しいですよね?

(いや!寂しくないよ、シンプルでいいです、と言う方は最後の貼り合わせまで飛んでください(笑))

張り合わせはこちら

せっかくなのでカードとか入れられるポッケを作るつもりでお話を進めてきてますのでここで大事な確認です。

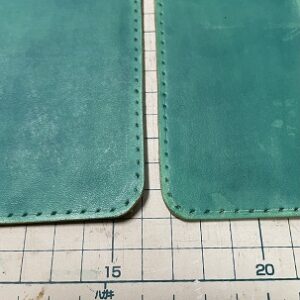

下の写真をご覧ください。

見て頂けるとわかるかと思いますが、貼り合わせるので縫い穴の位置が合ってないと縫い合わせた時に革同士がズレてしまいます。

綺麗に縫い合わさる様にどちらかの革に穴を空けた後、もう一方と重ねて穴位置を合わせる様に丸ギリや菱ギリで革の上に印を付けておきましょう。

そうすることで縫い合わせた時のズレがなくなり、仕上りが綺麗になります。

この時、印を付けるのは銀面が良いです。

菱目打ちと菱ギリで穴を空けるのは銀面からですからね。

あ、あと一点、今回で言うカメラ窓の付いている大きい方の革には縫い穴を一個多く空けておいてください。

ポッケの革を外側から綺麗に縫い付けるためです。

さて、いよいよソーイングの醍醐味。

革を縫い合わせていきましょう。

まず初めに針と糸の準備ですが、詳細は以下の記事に記載してありますのでご確認下さい。

針と糸の準備が出来ましたら縫っていきます。

縫い始めは後から糸が切れたりしない様に一つ先の穴から一回戻る様に縫い、その後、改めて1番端から縫い進めて行きます。

こうすることで端の縫い目が二重になり、強くなって壊れにくくなります。

その後は、1番端に糸が来ているはずなのでここから最後まで縫い進めていくわけです。

平縫いのやり方は↓です。

とても簡単ですし、縫い目が綺麗に出来上がります。

初心者の方はこのやり方を体に覚え込ませればしばらくは何でもいけると思います。

そしてもちろん最後に縫い終わる時はどうするの?となりますよね。

今回はシニュー糸を使っているのでナイロン糸やシニュー糸の始末のやり方を紹介しています。

蝋引き糸の場合の始末の仕方も早めにアップする様にしますね。

少々お待ちください。

これで今回の平縫いは完了です。

お疲れ様でした。

最後に100均ケースと合体させたら完成です。

さて、最後の仕上げです。

100均のケースと自作した革のカバーをくっつけましょう。

レザークラフト用の両面テープがあるのですが、これが意外に優れモノでかなりしっかりくっつきます。

下の写真を見てみてください。

うっすらと白い帯が見えるかと思いますが、それが両面テープです。

幅はいくつかありますが、細いほうが革同士をくっつける時に色々便利なので細いものを普段から使用しています。

◇ レザークラフト用両面テープ

両面テープ 強力タイプ813A 3ミリ巾×50m

3mm幅のテープを下の写真の水色の部分に張り付けています。

これでくっつけてみたところ、取れる気配のない売られているものと遜色ない頑丈なものになりました。

皆さんもぜひお試しください。

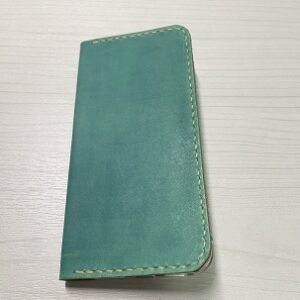

ということで完成しました!!

染色しなければ工程自体はそこまで時間のかかる内容ではないのですが、文字に起こすと結構長くなりましたね。

作業進めながらチラ見しながら、やってみてください。

また、ご不明な点があればお気軽に問い合わせフォームやメールを送って頂ければ、ご質問にお答え致します。

最後までご覧頂きありがとうございました。

それでは。